1月17日,刚刚结束新西兰奥克兰孔子学院任期、离任回国的26名国际中文教育志愿者们以线上交流工作坊的形式,分享他们2024年这一年当中的工作体验和思考。陈文婵同学担任主持,5名志愿者教师做了精彩的报告。参与本次交流工作坊的还包括即将赴任的2025年志愿者们、对孔院志愿者项目感兴趣的国际中文教育研究生同学、国际文化交流学院资深专家、孔子学院办公室管理人员等,共计40余人。

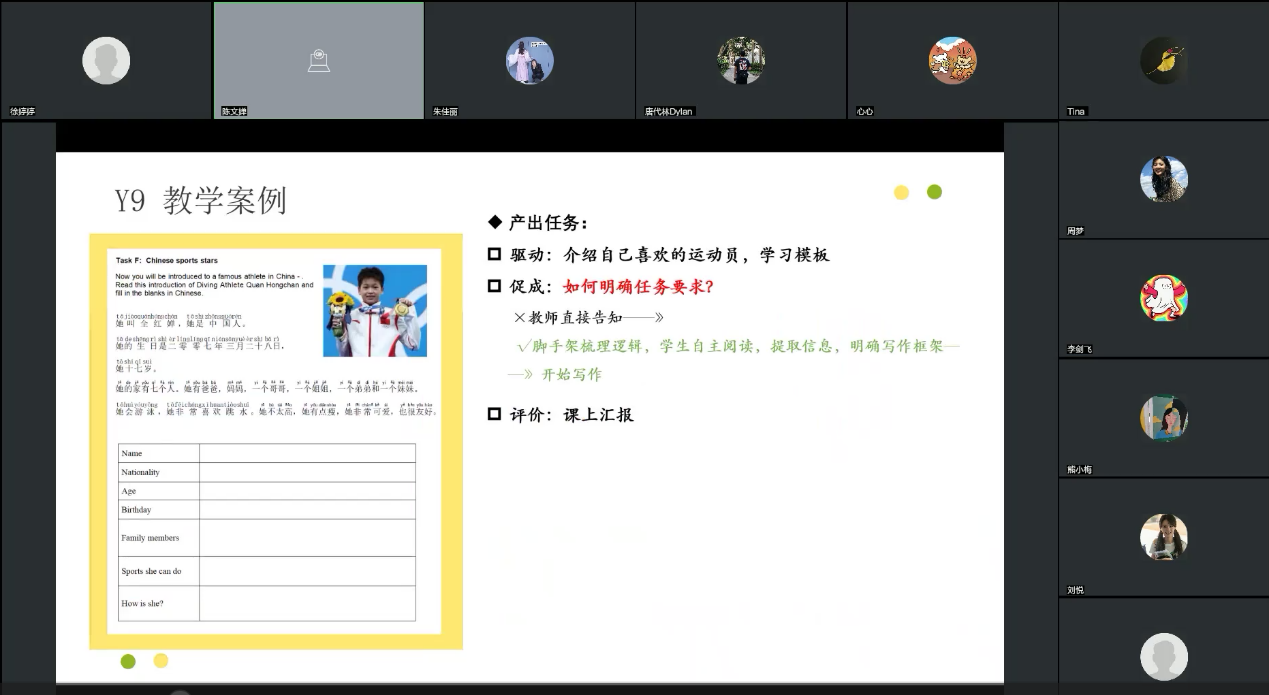

陈文婵:

基于产出导向法设计新西兰高中的中文课程能够较好地适应当地学生的兴趣,水平和学习需求。在设计教学内容时要充分考虑学生中心、学用一体、文化交流等教学理念,遵循输出驱动、输入促成、选择学习等教学假设。在具体的教学流程上,首先呈现真实的交际场景,布置具有认知挑战性的任务,刺激学生的学习欲望,而后采用不同的信息传递渠道、交际类型和活动组织形式,辅以有效多元的产出评价体系,最终通过“驱动-促成-评价”的教学思路,提高学生学习中文的效能感。

李媛:

我以奥克兰南区私校的小学汉语学习者为研究对象,进行主题式汉语教学,通过充分调研确定每学期的汉语教学主题,侧重培养学生的听说能力。教学设计环节参考了Ogle(1986)提出的“K-W-L”教学引导模式。教学实践中也融入了其他教学法,如:产出导向法,输出驱动环节利用教学视频激发学生讨论的欲望,增加学生学习的主动性。主要采用的研究方法有课堂观察法、问卷调查法和访谈法。该教学法切实提高了教学质量,平衡了语言教学与文化教学,推动了教师自身教学素质的提升。

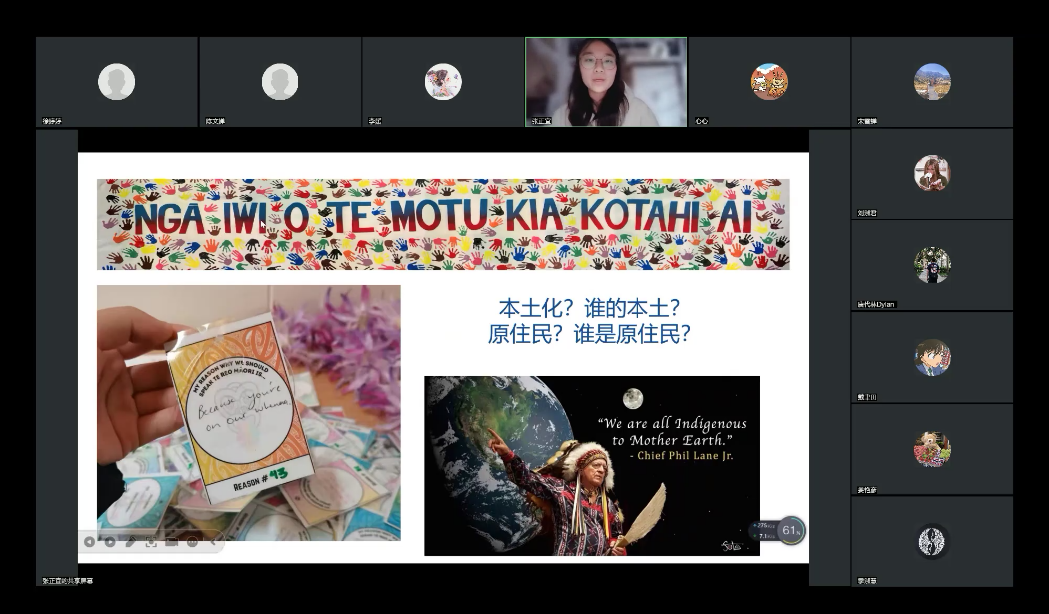

张正宜:

我以就任小学为例,探讨国际中文教育的深层本土化实践。我首先从教学中的一些本土化尝试入手,分享自己对于毛利原住民知识体系的认知过程,介绍了毛利认识论Mātauranga Māori。接着,我结合该小学的manaakitanga校训、校歌及太平洋风格建筑Fale等文化元素,阐述了用甲骨文绘画这一常见的课程内容如何在教学场地和环节中创新,体现毛利认识论与以“关系、关联”为核心的价值观,引导学生理解人与自然联系。最后还提出了“谁的本土?”“谁是原住民?”等问题,并针对近期的tiktok难民、AI发展、李子柒回归等热点分享了自己的思考。

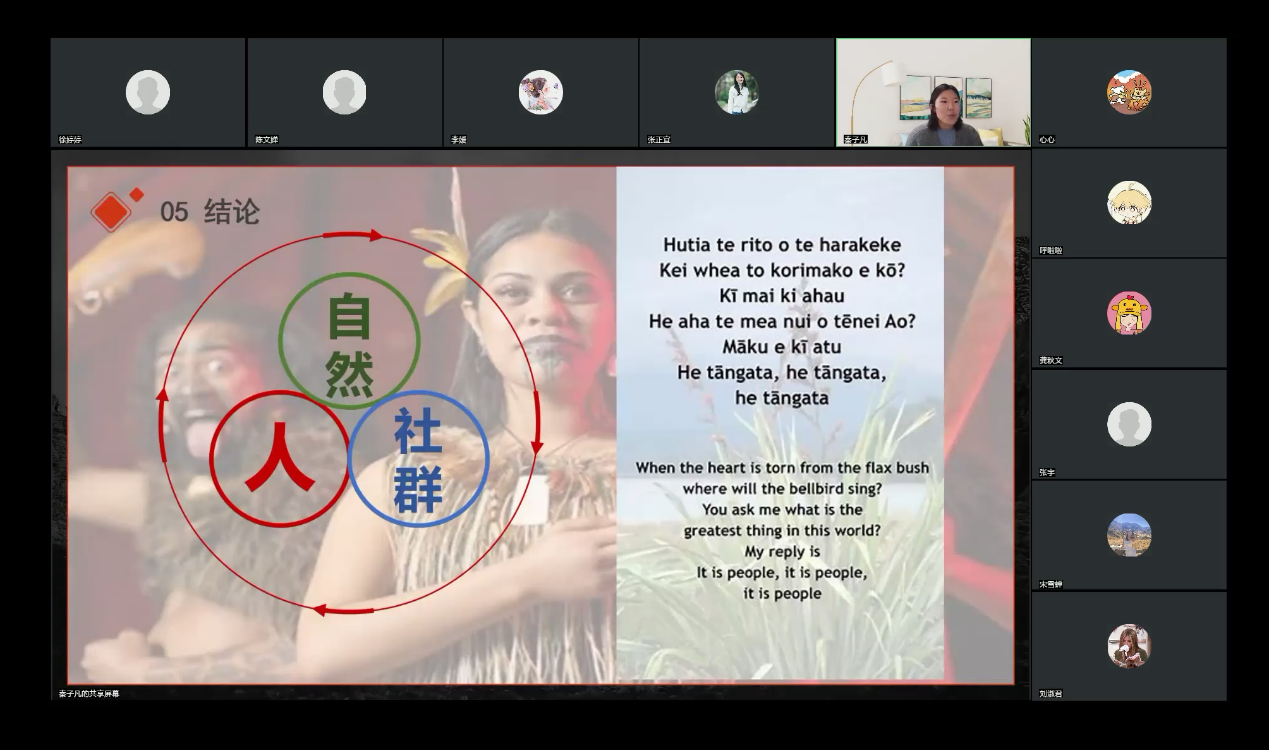

秦子凡:

在韩礼德模式中,生态语言学探讨语言与生态环境之间的关系,关注语言在环境知识传递、文化认同塑造和生态保护中的作用。毛利民族作为新西兰居民的重要组成部分,通过其独特的语言和文化,维护和传承着新西兰生态保护的传统。毛利语蕴含着大量关于自然环境和资源管理的知识,对理解毛利人如何与环境互动具有关键作用。因此,研究毛利语言和文化有助于更好地理解如何通过语言和文化实践促进生态保护,为全球生态语言学研究贡献了独特的研究视角和实践经验,并为国际中文教学新西兰国别化研究提供宝贵资源。

唐代林:

本报告以“新西兰初中汉语课堂活动设计”为题,旨在为在新西兰教学的汉语志愿者教师提供一些参考与启示。我首先概述了新西兰初中汉语教学的现状,包括新西兰汉语学习人数的变化和同年级汉语教学的差异。随后,从第一语言、心理特点和文化背景等方面进一步探讨了新西兰初中生的特点,并依此深入分析了新西兰初中汉语课课堂活动设计原则:强调文化融入、全体参与、趣味性、多样性、互动性与实践性等。最后,通过一个具体而生动的课堂活动实例,展示了如何在教学中有效运用这些原则。

报告结束后,同学们还进行了热烈的讨论,不少同学纷纷留言表示收获颇丰。

我校一贯重视对派出志愿者的培养,从2022年开始,定期举行线上交流工作坊,鼓励志愿者教师们对教学实践进行思考和提炼,提升自己的学术修养。